2020年2月14日,我代表某报采访周濂,但因各种原因最后于3月1日在周濂的微信公号“布谷在歌唱”上发布访谈内容。发布两小时后,原文被微信官方删除。此文是编辑过的全文。

2020年2月6日晚,时隔8年,周濂在基本退出微博后,重新开始活跃起来。

“要问自己,在需要说真话的时候,仍然选择沉默乃至于附会谎言吗?要问自己,在需要反抗的时候,仍然选择逃避乃至于为虎作伥吗?要问自己,当时间到来的时候,可不可以像李文亮那样,明明白白地做人。”他在2月7日的一条微博写道。

周濂现在是中国人民大学哲学院教授,也是象牙塔中为数不多具有强烈现实感和问题意识的学者。他 1974 年生于浙江遂昌,毕业于北京大学(哲学学士、硕士)和香港中文大学(哲学博士),研究领域为道德哲学、政治哲学和语言哲学,著有《打开:周濂的100堂西方哲学课》、《正义与幸福》、《你永远都无法叫醒一个装睡的人》等。

关于为何重启微博?周濂称,“因为在非常时期,我想用更直接的方式表达观点”。而那两天其实也是他心态上的转折点。此前,因为父亲的突然离世,周濂一度陷入自闭和抑郁,“几乎失去了表达欲”。

“可以说这场疫情让我重新开始关心世界,慢慢地将注意力转移到外部。因为有丧父之痛,对生离死别会有更多的感同身受。”他说。

新冠肺炎疫情期间,他一直关注进展,但认为自己作为一个政治哲学学者,目前并不能提出一些既新鲜同时又能公之于众的观察,所以婉拒了很多约稿。

但是,他和许多人一样,心中有不少困惑:“比如第一例确诊病人的信息非常有限,在他身上到底发生了什么?有消息说他与华南海鲜市场并无关联,那么他是从哪里感染的这个病毒?这些关键信息好像至今没有特别有公信力的解释。”

以下为周濂的访谈节录。

反思公民与国家、制度与人性、人与自然的关系

Q:疫情期间,每天你是怎么度过的?

周濂:之前的日子按部就班,早上送孩子上学,然后去办公室或者咖啡馆工作,下午再接她放学。现在因为隔离在家,必须全天伺候小主,所以我们分工合作,白天刘老师带娃,我看书备课,到了下午,我再接手,陪读陪学陪玩。

Q:整个春节期间你们都没有回去吗?

周濂:我于1月19号回杭,27号返京,然后一直居家隔离。

回杭州的当天,钟南山还没有接受央视采访,武汉也没有封城,但是我们已经感到情况不妙,我从家里翻出10个口罩,但是到了机场以后,发现几乎没有人戴口罩,于是怀疑自己是不是反应过度,在从众心理的驱使下,最后“裸奔”回的杭州。

原本打算年后把我妈接到北京,结果在杭期间形势急转直下,打乱了我们的全部计划。期间数次更改行程,最后决定大年初三提前独自返京,老妈继续留在杭州我哥家里。我们当时的判断是,初三返京人流较少、相对安全,但是对于有基础疾病、免疫力相对较低的老年人来说,旅途风险太大。

Q:现在家里老人情况怎么样?

周濂:我母亲有胆结石,发作的时候非常疼,整宿睡不着觉。过去一个月她发作过三次,每次都需要去卫生所打点滴,一打就是两三天。疫情全面爆发之前,大家没有防范意识,去打点滴时没戴口罩,人群也很拥挤。现在回想起来很后怕。我其实已经给她约好元宵节以后在北京人民医院动手术,现在这个计划也要延后。

Q:回头来看,你觉得这段时间你在心态上有什么特点或者变化吗?

周濂:我的情况比较特殊,家父12月18号突然离世,对我打击很大,一度陷入自闭和抑郁,几乎失去了表达欲。疫情爆发之初,虽然也看电视、刷微信,但我最关心的问题仍然是如何完成服丧期间的各种仪式,怎么安抚母亲情绪,以及自我的心理疏导。可以说这场疫情让我重新开始关心世界,慢慢地将注意力转移到外部。因为有丧父之痛,对生离死别会有更多的感同身受。

Q:大概是什么时候发生的变化?

周濂:李文亮去世的那天晚上,我发了朋友圈和微博。这个事件对我冲击非常大。

Q:能不能具体讲讲这个冲击?包括你为什么时隔多年重启微博?

周濂: 微博会让人的生活碎片化,思考碎片化。公共发声的渠道有很多,微博不是唯一的平台,我不擅长点评时事新闻,也不打算维持人设,所以很自然的,我在2012年选择退出了微博。

但是李文亮医生的不幸病逝,让我重新有了发微博的冲动。因为在非常时期,我想用更直接的方式表达观点。

李文亮不是“第一个“吹哨者,甚至也不是真正意义的“吹哨者”。12月30号他在微信群里发出的警示,更像是“耳语者“或者”泄密者”做的事情。遇到危险时,告诉亲朋好友“注意安全”;遭到高压时,会感到恐惧和害怕,虽然不情不愿,但是依然会签下“明白”二字。凡此种种,都是普通人非常自然的反应。

对我来说,李文亮绽放出人性光芒的时刻不是12月30号,而是1月31号他在微博中贴出训诫书,在接受财新采访时说出“真相比平凡更重要”、“一个健康的社会,不应该只有一种声音”的时刻。正是在这些时刻,他的认知上升到更高的高度,进入到高度自我反思状态,这是我特别看重的地方。我希望会有越来越多的人通过这次疫情,通过李文亮医生的遭遇,能够开始这种反思公民与国家、制度与人性、人与自然的关系。

武汉应对突发传染病的模拟演习更像是一种表演式的勤政

Q:这段时间,你在读哪些书?

周濂:最近在读《瘟疫与人》,我希望整体了解瘟疫在人类历史当中扮演的角色,而不是被新型冠状病毒这个突发事件攫取全部的目光。

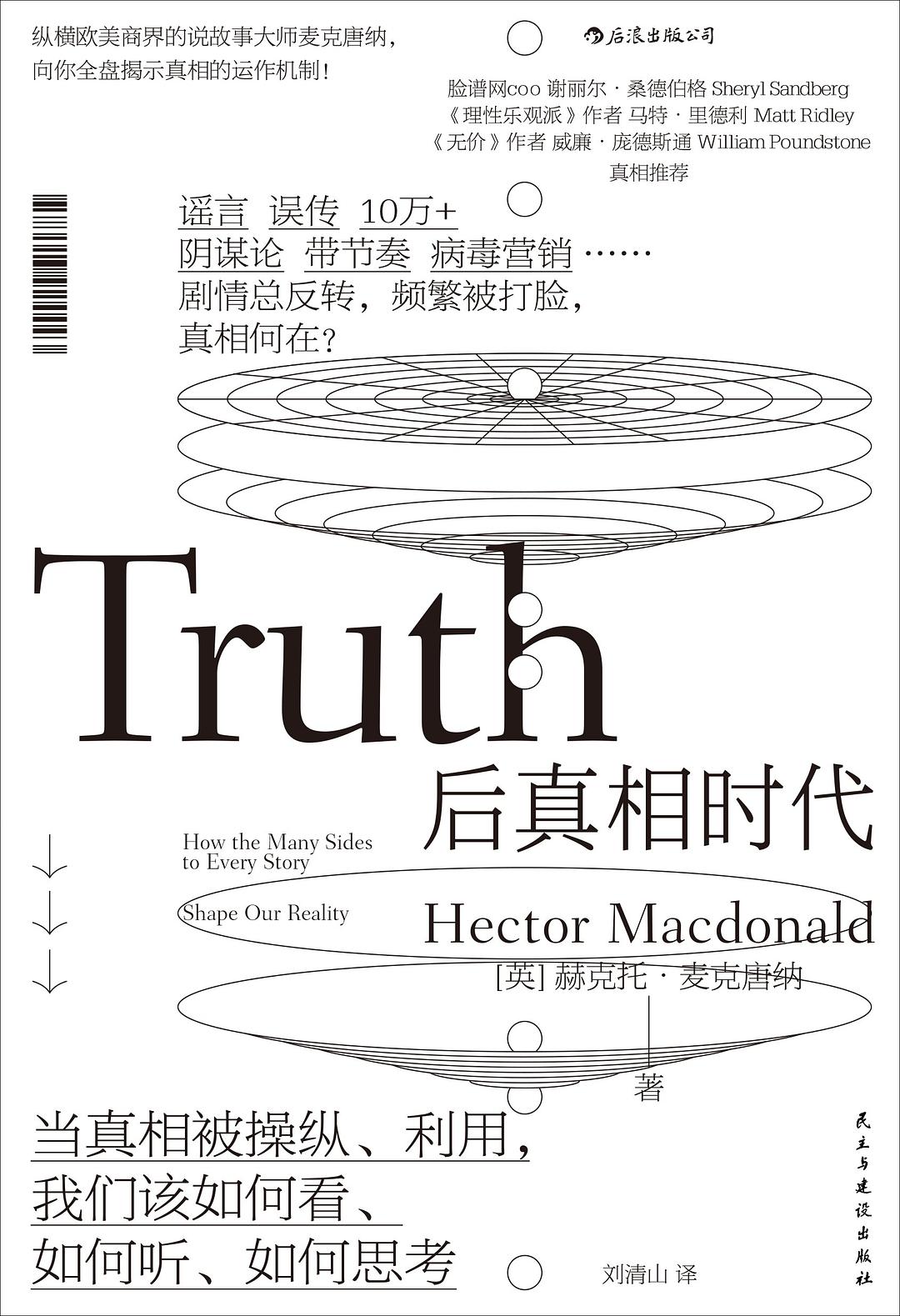

另一本是《后真相时代》,这本书的可读性很强,有很多生动的案例。一些概念上的辨析也有助于我们理解正在发生的事情。比如作者认为存在三类沟通者,第一类沟通者是倡导者,所谓倡导者就是用竞争性的真相去营造比较准确的现实印象,以实现建设性的目标。还有一类沟通者是误传者:无意中传播歪曲现实的竞争性的真相。最后一类是误导者,故意用竞争性征象营造他们明知不正确的现实印象。

按照以上标准对李文亮医生、训诫他的警察,当时起哄围观以及现在重新开始反思的网民进行分类,就会非常清楚地看到,李文亮绝对不是误导者,也不是误传者,而是倡导者。

Q:这段时间,你在看什么印象比较深刻的电影吗?

周濂:前两天看了《传染病》,这是非典型的好莱坞灾难片,虽然大牌影星云集,但没有真正意义的主角,也没有刻意营造惊魂时刻,叙事方式相当克制,甚至有些平淡,但对今天的这场疫情却有着惊人的预见性,很多角色和细节都能对号入座、毫厘不爽。

看电影的时候,我不禁在想,如果在新冠肺炎爆发之前看这部电影,到底会是怎样的感受?进一步的,如果在新冠肺炎爆发之前看比尔·盖茨2016年的Ted演讲,又会是怎样的感想?它们会给我拉响警报,做好心理准备,帮助我更从容地应对这次突发公共卫生事件吗?很遗憾,答案是否定的。事实上,如果不是这场疫情,我根本不会关心这些资讯,即便看了,也不会认真对待。

这让我想起前两天读到的一则新闻,2019年6、7月份的时候,武汉已经做过应对突发传染病的模拟演习。显然,从事后武汉政府手忙脚乱、前后失据的应对不难看出模拟演习并没有真正的实战意义,更像是一种表演式的勤政。

Q:最近你在写作或翻译什么作品吗?

周濂:最近主要在读书和备课,没有写作或者翻译。下学期我在人大有一门研究生课程“当代政治哲学”,计划带学生读“政治现实主义”和“身份政治时代的社会正义”的文献,这都是过去三年我反复思考的主题。上学期我带学生重读了罗尔斯的后期著作《政治自由主义》,读完以后,我想从头梳理对《政治自由主义》的各种批评观点和意见,正反观点反复校勘和验证,再去爬梳出自己的一些想法和观点。

其实心绪很难平静下来,因为你会时不时地点开新闻,很难让自己全身心投入到工作当中,保持连续性。

Q:关于疫情,你在做日常观察和记录吗?

周濂:一直在观察,小到海淀区每天增加多少病例?离我的小区到底有多远?大到全国范围内的疫情走势,还有读一些专业人士分析。但是没有做特别自觉的记录。

有不少朋友向我约稿,我都婉拒了。目前为止读到很多非常有分量的分析,很多视角大家也都反复探讨。作为一个政治哲学学者,能不能够提出一些既新鲜同时又能公之于众的观察?我觉得我还需要再沉淀。

确定病理源头和制度源头才能真正把握疫情真相

Q:关于疫情的出现和应对,你认为需要讨论或反思的有哪些问题?

周濂:我的困惑应该也是很多人的困惑。比如第一例确诊病人的信息非常有限,在他身上到底发生了什么?有消息说他与华南海鲜市场并无关联,那么他是从哪里感染的这个病毒?这些关键信息好像至今没有特别有公信力的解释。

再比如说,1月中旬的时候,一线医生就明确表示专家组制定的确诊标准过高,会遗漏掉大量疑似病人,而这些疑似病人散落在社区、医院、市场,会造成进一步交叉感染,为什么直到2月13日才把标准降低,然后出现湖北一天暴增14840名确诊病例的局面?疫情爆发之后,湖北的公共卫生系统面临极大压力,医疗资源极其匮乏,重症病人得不到有效救治,轻症患者居家隔离导致病情加重、传染家人,非肺炎患者因为资源挤占进一步造成次生灾难。这些问题仅凭借常识都能预见,为什么有关部门的反应会如此滞后,到底是个别领导的问题,还是整个官僚体制的结构性问题?过去这段时间我们到底错过了多少关键时刻?

如果不能确定病理源头和制度源头,就无法真正把握这场疫情的真相。

Q:你对普通人有什么建议吗?比如我对你这次在社交媒体上说的那段话很有感触:“要问自己,在需要说真话的时候,仍然选择沉默乃至于附会谎言吗?要问自己,在需要反抗的时候,仍然选择逃避乃至于为虎作伥吗?要问自己,当时间到来的时候,可不可以像李文亮那样,明明白白地做人。”

周濂:这句话首先是说给我自己的。李文亮和我们一样都是普通人。为什么普通人也能照亮世界?因为在他的身上闪现着人性的熹微之光。对一个人的最低和最高期望是什么?做个人。这就是李文亮带给我的最深感触。如果时间倒拨6个月,我猜想他不会说出“一个健康的社会,不应该只有一种声音”这句话。

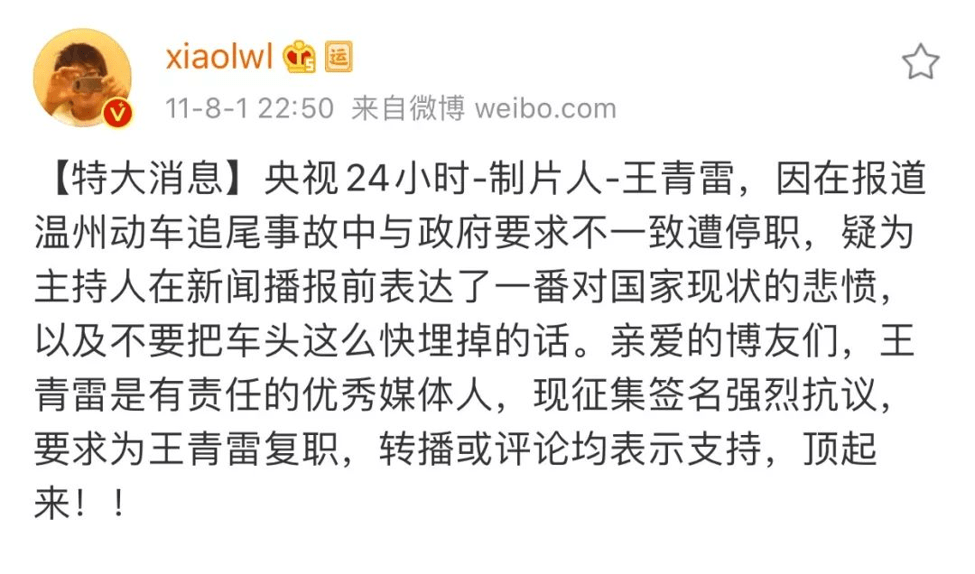

Q:但有一点很特别,他有一条微博是关于温州动车事件的王青雷。

周濂:我不知道他的这条微博。这涉及到另外一个话题,2月6日李文亮医生不幸去世,的确触动了很多人的内心,但是在这之后,又会有多少人能够把这种触动转化成对某些价值和信念的坚守,并且重塑他们观察和理解世界的基本概念框架?我对此并不乐观。每一次爆发重大公共事件的时候,都会让很多普通人开始反思,开始敢于运用自己的理性和表达自己的愤怒。但是,时过境迁之后,巨大的心理惯性和社会惰性,又会把他们重新拉回舒适区。

每个人都要不断地进行思想操练,自觉地锻造、强化来之不易的认知,努力告诉自己不要遗忘。但是与此同时,会有另外一种力量不断地强迫你遗忘,它会讲述完全不同的故事,争夺真相的解释权。

让共情和理性组成一个完美组合

Q:从政治哲学角度,“愤怒”是你2019年最关心的问题,最近你也在微博上说“敢于运用你的理性,敢于表达你的愤怒”。能不能讲讲愤怒的恰当性?如何理解愤怒和正义、愤怒和行动之间的关系?

周濂:我反思我自己,在很长一段时间,已经慢慢失去愤怒的能力。因为有太多的话不能说,也有太多的话说了没有用。但是,这一次的疫情让很多人重新开始愤怒的表达,这是非常积极的信号,但是仅靠愤怒不能把我们带往一个有建设性的未来,我们还需要借助理性和专业的思考去约束、引导愤怒。

说到愤怒的恰当性,有一个非常重要的思考维度,就是当弱者向强者表达愤怒,想要追求一个正义的后果、更好的未来时,往往会遭到来自强者的迎头痛击。也就是说,在现实生活中,愤怒往往会适得其反,进一步恶化弱者的处境。所以我们不仅要思考愤怒的道德正当性,更要思考现实策略性。

并不是所有的愤怒都是道德正当的,人们可能基于错误的前提或者自我理解产生愤怒。但是,我觉得现实策略性可能是更重要的考虑,当弱者想要跟强者进行抗争的时候,你需要道德的加持,明智的策略,以及虽然微小但却必要的实力,三者缺一不可。否则,我看不出任何强者会出于纯粹的道德内疚感主动接受来自弱者的约束。

Q:能不能给读者推荐一些相关的书或影视剧帮助思考和理解此次疫情?

周濂:除了《后真相时代》,我还想推荐保罗·布卢姆的《摆脱共情》。

我一度认为,让这个世界变好或者不致更糟的方法无外乎两种,一是增强人们的理性能力,二是提高共情能力,后者也许比前者更重要。

但是,这本书告诉我们,共情也许不能拓展我们的世界,反而会让我们陷入更狭隘的处境。布鲁姆的主要观点有6条:1,共情就像一盏聚光灯,让人只能看到并关怀眼前的几个人。2,共情是带有偏见的,会让人更倾向于表现出狭隘的地方主义甚至是种族主义。3,共情是短视的,会让人只顾眼下,做出一些现在看来好处多多,在未来却会引发灾难性后果的事情。4,共情是得不偿失的,会让人为照顾一个人而损害更多人的利益。5,共情会慢慢腐蚀人际关系,让人不堪重负,削弱人们保持善良和爱人的能力。6,共情也会激发暴力,人们关爱自己亲人和同族的强大力量往往会带来战争,让人残暴地对待他人。

我最感兴趣的是第6个观点。布鲁姆认为,在冲突与战争的环境中,共情更多扮演的是油门而非刹车的角色,因为人们的共情对象总是针对“朋友”而非“敌人”。有人也许会反驳说,那就让我们尝试着对敌人产生共情吧,这样就能减少暴力与伤害了!对此布鲁姆的回答很明确:“共情的工作机制并非如此。要求一个人关怀自己的孩子那样关怀敌人,就好比要一个人像吃苹果那样爱吃狗屎,这在逻辑上讲得通,却有违人类心智的工作模式。”

《摆脱共情》这个书名有误导性,布鲁姆并非彻底否定共情,他的基本结论是,人们往往夸大共情的作用,对它抱有太多不切实际的幻想,但这并不意味着我们要彻底摆脱共情,而是要摆脱对共情的误用,或者说让共情和理性组成一个完美组合。只有这样才能让相互分离、彼此不理解的个体产生连接。哪怕无法达成共识,但至少能够相互理解。