“很多人还不知道住房问题之严重,也不知道它会造成什么样的后果。唯一知道问题严重性与后果的,是亲历痛苦的那群人”。

这是社会学者马修·德斯蒙德在《扫地出门》一书中所言。漂在一二线城市的诸多年轻人,正在经历这不堪的一幕:断水断电、铺盖卷被扔、门被上锁,忙完一天心力交瘁却无家可归。

蛋壳公寓砰然一声碎裂,引得网上哀嚎一片。作为一个“95后”家长,无法不对这些遭遇无妄之灾的孩子们,顿生恻隐之心。

前几天在网上看到消息说,另一位26岁的北漂姑娘,爬上蛋壳公寓总部的天台,给记者打电话说:”我死了以后,希望大家的钱可以退回来。”

所幸这孩子有惊无险,回想起来还是不免心酸。

不是所有的苦难都值得同情。比如,下面这个女孩在蛋壳的遭遇,便引发了嘲讽和揶揄。坦率地说,我居然也难以掩饰不厚道的笑。

无论如何,这不能说没有一点现世报的喜感。

今年4月,在作家方方遭暴风骤雨般责难、谩骂和围攻的时候,我写过一篇题为《如此仇视方方,你的弱势不再值得同情》的小文。

当时难抑愤懑,写下“如此仇视方方,是他们的宿命,他们的弱势自此不再值得同情”的字句。

甚至在文末不无激愤:“如果以后某一天,不幸再入不堪境地,尽可以张扬你们的战天斗地精神,用满脸红扑扑的光彩,去感动那些左右和掌握你们命运的人吧。”

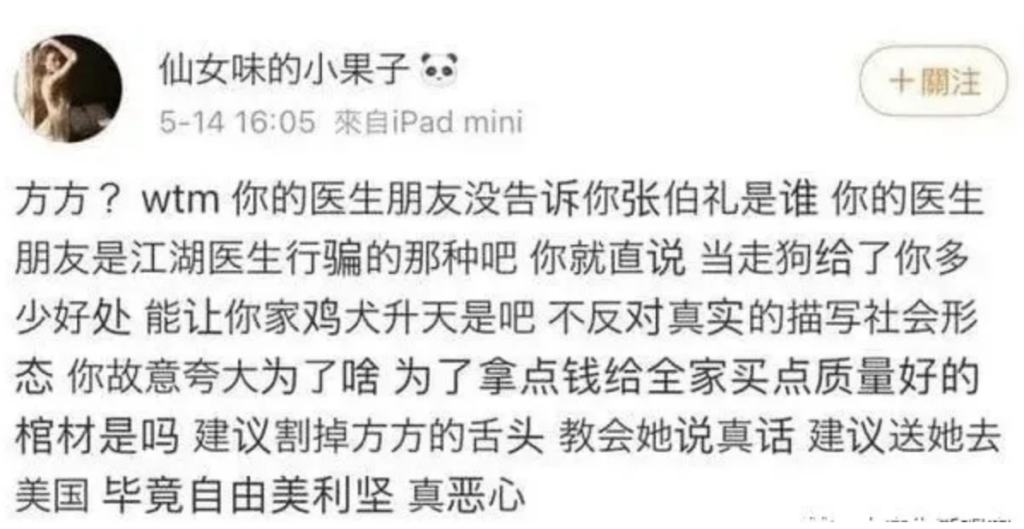

勿谓言之不预。这个半年前曾公开主张“割掉方方舌头”,如今被蛋壳扫地出门的姑娘,不幸被言中。

姑娘,你“建议割掉方方的舌头,教会她说真话”,而不论是特定时期,方方引起轩然大波的几十篇日记,还是她包括此前揭示民生之艰的《风景》《万箭穿心》《涂自强的个人悲伤》等作品,无不为一种底层写作,表达着对个体命运的悲悯、对生命群体的忧患。

这难道不是一种忠于现实生活的真实?一种以你的学力、阅历、教养,尚且读不懂,或者不愿读懂的真实罢了。

你一贯看到的,不过是宏大叙事下,可归为苟且的岁月静好。

如果说,远离人间烟火的“食肉者”,无法与方方的文字产生共鸣,尚不难理解;而那些事实上在底层蜷缩和挣扎的弱者,何至于对与他们情感和立场更接近的方方,不割舌不足于解恨呢?

你要“割掉方方的舌头”,不能不让人想到一个隐喻:让说真话的人噤声。

凛冽寒风中,你发出“弱势群体没有人保护”的悲鸣,不免令人顿悟:现实才是最好的老师,而且喜欢用鞭挞的方式教育人。

自己沦为弱势者,方知需要得到同情和帮扶。

而自从说出“割舌”这个几近恶毒的“建议”,你已经放弃了有尊严活着的资格和自觉。

你所配得上的回应应该是,“别总盯着阴暗处,换你去当治理者,未必比人家管得好呢。”

你所配得上的教导应该是,“这种情况只是很罕见的个案,不要遇到点事,就称自己是弱势群体,把现实说得一团糟。”

你所配得上的宽慰应该是,“不会没人管的,要相信问题最终能得到圆满解决。”

甚至,你所配得上的训诫应该是,“有关方面已经高度重视了,你说‘没人管’是何居心,想抹黑谁?”

这个女孩,某种程度上是互联网生存的一个典型符号。

时常在网上看到有人攻击新京报、澎湃新闻。前不久,也是看到一个蛋壳的受害者发帖说,过去经常骂新京报,现在自己遇到麻烦,才希望新京报的记者能够来采访。

事实上,经常被攻击谩骂的,除了作家、媒体人,还有知识分子和律师群体。你为苍生说人话,苍生把你骂成狗;你为苍生鞠捧泪,苍生齐声要你死。

思忖良久,都想象不出,是怎样的仇恨,才驱使一个姑娘要对一个老太太级的作家“割舌”。

萨义德在《知识分子论》中写道:“知识分子的公共角色是旁观者,是搅扰现状的人。”

蛋壳姑娘,真的希望经此一难,你能明白一个道理:当具有社会道义和良心的知识分子普遍被“割喉”,或对不公不义集体性保持沉默,生活早晚会向所有人伸出无所顾忌的爪子来。

这是社会学者马修·德斯蒙德在《扫地出门》一书中所言。漂在一二线城市的诸多年轻人,正在经历这不堪的一幕:断水断电、铺盖卷被扔、门被上锁,忙完一天心力交瘁却无家可归。

蛋壳公寓砰然一声碎裂,引得网上哀嚎一片。作为一个“95后”家长,无法不对这些遭遇无妄之灾的孩子们,顿生恻隐之心。

前几天在网上看到消息说,另一位26岁的北漂姑娘,爬上蛋壳公寓总部的天台,给记者打电话说:”我死了以后,希望大家的钱可以退回来。”

所幸这孩子有惊无险,回想起来还是不免心酸。

不是所有的苦难都值得同情。比如,下面这个女孩在蛋壳的遭遇,便引发了嘲讽和揶揄。坦率地说,我居然也难以掩饰不厚道的笑。

无论如何,这不能说没有一点现世报的喜感。

今年4月,在作家方方遭暴风骤雨般责难、谩骂和围攻的时候,我写过一篇题为《如此仇视方方,你的弱势不再值得同情》的小文。

当时难抑愤懑,写下“如此仇视方方,是他们的宿命,他们的弱势自此不再值得同情”的字句。

甚至在文末不无激愤:“如果以后某一天,不幸再入不堪境地,尽可以张扬你们的战天斗地精神,用满脸红扑扑的光彩,去感动那些左右和掌握你们命运的人吧。”

勿谓言之不预。这个半年前曾公开主张“割掉方方舌头”,如今被蛋壳扫地出门的姑娘,不幸被言中。

姑娘,你“建议割掉方方的舌头,教会她说真话”,而不论是特定时期,方方引起轩然大波的几十篇日记,还是她包括此前揭示民生之艰的《风景》《万箭穿心》《涂自强的个人悲伤》等作品,无不为一种底层写作,表达着对个体命运的悲悯、对生命群体的忧患。

这难道不是一种忠于现实生活的真实?一种以你的学力、阅历、教养,尚且读不懂,或者不愿读懂的真实罢了。

你一贯看到的,不过是宏大叙事下,可归为苟且的岁月静好。

如果说,远离人间烟火的“食肉者”,无法与方方的文字产生共鸣,尚不难理解;而那些事实上在底层蜷缩和挣扎的弱者,何至于对与他们情感和立场更接近的方方,不割舌不足于解恨呢?

你要“割掉方方的舌头”,不能不让人想到一个隐喻:让说真话的人噤声。

凛冽寒风中,你发出“弱势群体没有人保护”的悲鸣,不免令人顿悟:现实才是最好的老师,而且喜欢用鞭挞的方式教育人。

自己沦为弱势者,方知需要得到同情和帮扶。

而自从说出“割舌”这个几近恶毒的“建议”,你已经放弃了有尊严活着的资格和自觉。

你所配得上的回应应该是,“别总盯着阴暗处,换你去当治理者,未必比人家管得好呢。”

你所配得上的教导应该是,“这种情况只是很罕见的个案,不要遇到点事,就称自己是弱势群体,把现实说得一团糟。”

你所配得上的宽慰应该是,“不会没人管的,要相信问题最终能得到圆满解决。”

甚至,你所配得上的训诫应该是,“有关方面已经高度重视了,你说‘没人管’是何居心,想抹黑谁?”

这个女孩,某种程度上是互联网生存的一个典型符号。

时常在网上看到有人攻击新京报、澎湃新闻。前不久,也是看到一个蛋壳的受害者发帖说,过去经常骂新京报,现在自己遇到麻烦,才希望新京报的记者能够来采访。

事实上,经常被攻击谩骂的,除了作家、媒体人,还有知识分子和律师群体。你为苍生说人话,苍生把你骂成狗;你为苍生鞠捧泪,苍生齐声要你死。

思忖良久,都想象不出,是怎样的仇恨,才驱使一个姑娘要对一个老太太级的作家“割舌”。

萨义德在《知识分子论》中写道:“知识分子的公共角色是旁观者,是搅扰现状的人。”

蛋壳姑娘,真的希望经此一难,你能明白一个道理:当具有社会道义和良心的知识分子普遍被“割喉”,或对不公不义集体性保持沉默,生活早晚会向所有人伸出无所顾忌的爪子来。